注文住宅で本当に暖かい家を建てる!後悔しないためのUA値・C値・窓・断熱の全知識|足元の冷えも解決

こんにちは!滋賀県全域で注文住宅・リフォーム・不動産事業を展開している匠工房です。

本日のテーマは、「断熱性能」です。

冬の朝、暖房が効くまでの時間がつらい。窓際に近づくとヒヤッとして、思わず身をすくめてしまう。リビングは暖かいはずなのに、なぜか足元だけが冷える。そんな経験はありませんか。

注文住宅という大きな買い物だからこそ、「性能で後悔したくない」「家族がずっと快適に暮らせる暖かい家を建てたい」と考えるのは当然のことです。しかし、住宅会社のカタログに並ぶ「UA値」「C値」といった専門用語を見ても、それが実際の暮らしの暖かさにどう繋がるのか、確信が持てずにいませんか。

この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消します。UA値やC値といった性能指標の本当の意味から、家の暖かさを左右する窓や断熱の選び方、そして不快な「足元の冷え」を根本から解決する方法まで、専門知識がない方でも理解できるように分かりやすく解説します。この記事を読めば、カタログスペックに惑わされず、本当に暖かく快適な家を建てるための具体的な知識が身につきます。

なぜ「高気密・高断熱」なのに寒い家が生まれる?よくある失敗談から学ぶ後悔しない家づくり

「高気密・高断熱」と聞けば、誰もが「魔法瓶のように暖かい家」を想像するでしょう。しかし、実際には「性能が良いはずなのに、なぜか寒い」という後悔の声が聞かれることも少なくありません。その原因は、性能指標の表面的な理解や、家づくりにおける重要な要素の見落としにあります。まずは、家づくりで陥りがちな失敗談から、暖かい家を実現するためのヒントを探ってみましょう。

失敗談1:UA値だけを信じて窓で妥協…「コールドドラフト」で足元が常にスースー

Aさん一家は、UA値(断熱性能)の目標値をクリアしていることに安心して、コスト削減のために窓のグレードを一つ下げてしまいました。しかし、いざ冬を迎えると、窓際から冷たい空気が滝のように降りてきて、床を這うように広がります。

これは「コールドドラフト現象」と呼ばれるもので、暖房をいくら強くしても足元は寒いまま。リビングでくつろいでいても、常にスースーとした不快な冷気を感じる家になってしまいました。家の断熱性能は、壁や天井だけでなく、熱が最も逃げやすい「窓」を含めたトータルで考えなければならない、という教訓です。

失敗談2:C値測定なしで契約…施工精度が低く隙間風と結露に悩まされる日々

「うちは高気密が標準仕様ですからご安心ください」という営業担当者の言葉を信じたBさん。C値(気密性能)を実際に測定する「気密測定」はオプションだったため、契約に含めませんでした。

しかし入居後、冬になるとコンセントの周りや壁の隅から冷たい隙間風を感じるように。さらに壁の中で結露が発生している疑いも出てきて、カビの心配に悩まされています。C値は設計図だけでは決まりません。現場の職人による丁寧な施工があって初めて達成される「品質の証」なのです。「高気密」という言葉だけでなく、それを証明する気密測定の実施がいかに重要かを物語る事例です。

失敗談3:換気計画の失敗で空気がよどみ、かえって寒く感じる家に

Cさん一家は、最新の高気密・高断熱住宅を建てました。しかし、暮らしてみるとどうも空気がこもって息苦しく感じます。寒いからと換気扇を止めると少し楽になりますが、今度は窓がひどく結露してしまいました。

実は、高気密住宅は隙間が少ないからこそ、機械による「計画的な換気」が不可欠です。適切な換気計画がなければ、汚れた空気が室内に溜まり、湿度が上がって不快に感じる原因となります。また、換気の際に熱を逃がさない「熱交換型」の換気システムを選ばなかったため、換気のたびに冷たい外気が直接入ってきてしまい、かえって寒さを感じる家になってしまったのです。

暖かい家の基本性能!UA値とC値の「本当の意味」と目指すべき基準値

失敗談からも分かるように、暖かい家づくりには「UA値」と「C値」という2つの性能指標を正しく理解することが不可欠です。これらの数値は、家の暖かさや光熱費に直接関わってきます。ここでは、それぞれの数値が具体的に何を意味し、どれくらいのレベルを目指せばよいのかを詳しく見ていきましょう。

UA値(断熱性能)とは?断熱等級で見る快適性の違い

UA値(外皮平均熱貫流率)とは、「家全体からどれだけ熱が逃げやすいか」を示す数値です。この数値が小さいほど、熱が逃げにくく断熱性能が高い、つまり「高性能な魔法瓶のような家」であることを意味します。UA値は断熱等級という指標でランク分けされており、等級ごとの快適性の目安は以下の通りです。

等級4 (UA値 0.87 以下 ※6地域)

2025年3月までの省エネ基準の最低ラインです。このレベルでは、冬に暖房をつけても窓際や北側の部屋で寒さを感じやすい傾向があります。

等級5 (UA値 0.6 以下 ※6地域)

ZEH(ゼッチ)基準とも呼ばれ、省エネ性を実感できるレベルです。家の中の温度差が少なくなり始め、快適性が向上します。

等級6 (UA値 0.46 以下 ※6地域)

HEAT20 G2グレードに相当し、高い断熱性能を誇ります。家庭用エアコン1台で家中を快適な温度に保ちやすくなり、冬の朝でも室温が下がりにくくなります。

等級7 (UA値 0.26 以下 ※6地域)

HEAT20 G3グレードに相当する国内最高レベルの断熱性能です。外気温の影響をほとんど受けず、無暖房に近い状態でも暖かさを保てる、理想的な温熱環境を実現します。

C値(気密性能)とは?「隙間の少なさ」が暖かさと換気を左右する

C値(相当隙間面積)とは、「家にどれくらいの隙間があるか」を示す数値です。床面積1 ㎡あたりに存在する隙間の面積 (c㎡) を表し、この数値が小さいほど、隙間が少なく気密性能が高いことを意味します。ダウンジャケットのジッパーがしっかり閉まっている状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

<C値の目安>

・2.0 c㎡/㎡:これを超えると、隙間風や冷暖房効率の低下が顕著になります。

・1.0 c㎡/㎡ 以下:高気密住宅の一つの目安とされ、計画的な換気がしっかり機能します。

・0.5 c㎡/㎡ 以下:理想的な数値です。室内の温度ムラがほとんどなくなり、冷暖房の効率が最大化されます。

C値が低い(気密性が高い)ことには、以下の3つの大きなメリットがあります。

1.暖房した空気が逃げない

暖房効率が上がり、光熱費の削減に直結します。

2.計画換気が正しく機能する

汚れた空気を排出し、新鮮な空気を取り入れる換気システムが狙い通りに働きます。

3.壁の中の結露を防ぐ

湿気を含んだ室内の空気が壁の中に侵入するのを防ぎ、家の寿命を延ばすことにも繋がります。

重要なのは、C値は設計図だけでは分からず、実際の施工現場での「気密測定」によってのみ確認できるという点です。これは、施工会社の技術力を測る重要なバロメーターと言えます。

【重要】UA値とC値はセットで考えるべき理由|断熱と気密は家の性能の両輪

UA値とC値の関係は、高性能なダウンジャケットに例えることができます。

いくら羽毛がたっぷり入った暖かいダウンジャケット(高い断熱性能=低いUA値)を着ていても、ジッパーが開いていたり、ボタンが留まっていなかったりすれば(低い気密性能=高いC値)、そこから冷たい風が入り込み、全く暖かくありません。

家の性能もこれと全く同じです。どんなに高性能な断熱材を使っても、家に隙間がたくさんあれば、そこから熱はどんどん逃げてしまいます。断熱材の性能を100%引き出すためには、C値を小さくして家の隙間をなくすことが不可欠なのです。断熱と気密は、暖かい家を実現するための「車の両輪」と覚えておきましょう。

【最重要】家の暖かさの5割は「窓」で決まる!不快な冷気を防ぐ高性能窓の選び方

暖かい家づくりにおいて、壁や天井の断熱性能にこだわる方は多いですが、意外と見落とされがちなのが「窓」の性能です。実は、冬の寒い時期、家の中から逃げる熱の約50%は窓などの開口部からだと言われています。

窓は家の中で最も熱の出入りが激しい、いわば断熱上の弱点です。窓の性能が低いと、失敗談で見たようなコールドドラフト現象や、カビ・ダニの温床となる結露に悩まされることになります。ここでは、暖かい家を実現するための高性能な窓の選び方を解説します。

窓際のヒヤリをなくすには?サッシの素材(樹脂・アルミ樹脂複合)を比較

窓の性能は、ガラスとその周りのフレームである「サッシ」の組み合わせで決まります。特にサッシの素材は、窓際の温度に大きく影響します。

アルミサッシ

熱を非常に伝えやすい素材です。そのため、外の冷たさが室内に直接伝わり、結露が発生しやすくなります。

アルミ樹脂複合サッシ

室外側を耐久性の高いアルミ、室内側を熱を伝えにくい樹脂にしたサッシです。アルミサッシよりは断熱性が向上しますが、樹脂サッシには劣ります。

樹脂サッシ

熱の伝わりにくさは、アルミの約1,400 分の1 と非常に優れています。外の冷たさが伝わりにくいため、断熱性が高く、結露もほとんど発生しません。暖かい家を目指すなら、最優先で検討したい選択肢です。

ガラスの性能が鍵!Low-E複層ガラスとトリプルガラスの違い

サッシと並んで重要なのが「ガラス」の性能です。現在の注文住宅では、2枚のガラスの間に空気層を設けた「複層ガラス(ペアガラス)」が標準的ですが、さらに性能の高いガラスがあります。

Low-E複層ガラス

ガラスの表面に特殊な金属膜(Low-E膜)をコーティングすることで、断熱性能を大幅に高めたガラスです。夏の強い日差しを反射し、冬は室内の暖かさを外に逃がしにくくします。

トリプルガラス

3枚のガラスと2つの空気層(断熱性の高いアルゴンガスなどを封入)で構成された、最高レベルの断熱性能を持つガラスです。窓際に立ってもほとんど冷気を感じず、暖房効率を劇的に向上させます。

また、プロの視点では、窓の方角によってガラスの種類を使い分けることもあります。例えば、冬の日差しを積極的に取り入れて部屋を暖めたい南側の窓には「日射取得型」を、夏の西日を遮りたい西側の窓には「日射遮蔽型」を選ぶといった工夫も有効です。

「足元の冷え」を根本解決!基礎断熱 vs 床断熱 どちらを選ぶべきか徹底比較

「暖房をつけているのに、なぜか足元だけが寒い」という悩みは、冬の快適さを大きく損ないます。その主な原因は、床下の断熱方法にあります。床下の断熱工法には、大きく分けて「基礎断熱」と「床断熱」の2種類があり、どちらを選ぶかで足元の暖かさは大きく変わります。

基礎断熱:床下も室内空間に。家全体が暖かくなるメリットと注意点

基礎断熱とは、建物のコンクリート基礎の外側や内側を断熱材で覆い、床下空間ごと室内の一部として断熱する方法です。地面からの冷気が直接床に伝わらないため、床の表面温度が室温に近くなり、足元の冷えを大幅に解消できます。

<メリット>

・床からの底冷えがほとんどなくなり、冬でも足元が暖かい。

・床下空間の温度が安定するため、家全体の温度ムラが少なくなる。

・床下エアコンとの相性が良く、家全体を効率的に暖めることが可能。

<注意点>

・床下に湿気がこもりやすいため、適切な防湿・換気対策が必須。

・断熱材がシロアリの通り道にならないよう、専門的な防蟻対策が非常に重要。

床断熱:従来工法のメリットと「足元が冷えやすい」デメリット

床断熱とは、1階の床の真下に断熱材を敷き詰める、従来から広く採用されている工法です。この場合、床下空間は外気と同じ環境になるため、床下換気口から冷たい空気が自由に出入りします。

<メリット>

・施工実績が豊富で、多くの工務店が対応可能。

・基礎断熱に比べて、コストを抑えやすい傾向がある。

<デメリット>

・床下が外気温の影響を直接受けるため、床が冷たくなりやすく、足元の冷えを感じやすい。

・施工精度によっては断熱材の間に隙間ができやすく、性能が低下しやすい。

断熱材の種類と施工精度が性能を最大化する鍵

断熱材には、グラスウールや吹付ウレタンフォーム、高性能フェノールフォームなど、様々な種類があります。それぞれに特徴がありますが、暖かい家づくりで最も大切なのは「どの断熱材を選ぶか」ということ以上に「いかに隙間なく丁寧に施工するか」という「施工精度」です。

どんなに高性能なカタログスペックを持つ断熱材を使っても、施工が雑で隙間だらけであれば、その性能は十分に発揮されません。これはC値(気密性能)にも直結する重要なポイントであり、丁寧で確実な仕事をしてくれる施工会社を見極めることが、暖かい家づくりの鍵となります。

【2025年から義務化】知っておくべき断熱等級の新基準とこれからの家づくり

これまでお話ししてきた家の断熱性能について、国レベルで大きな動きがあります。2025年4月から、すべての新築住宅において、省エネ基準への適合が義務化されたのです。これは、これからの家づくりにおいて「暖かく省エネな家」が当たり前になる時代の到来を意味します。

これから家を建てるあなたが知っておくべきは、この法改正に伴って断熱性能の基準が新しくなるという点です。将来の資産価値を考えても、この新しい基準を理解しておくことは非常に重要です。

断熱等級5・6・7が新設!目指すべきは「未来の当たり前」

今回の法改正で、これまでの断熱等級4の上に、さらに高性能な等級5、等級6、等級7が新設されました。

断熱等級5

ZEH(ゼッチ)基準に相当します。注目すべきは、2030年にはこの等級5が最低基準になるとされている点です。

断熱等級6, 7

さらに高いレベルの快適性と省エネ性を実現する、これからの高性能住宅のスタンダードです。

つまり、今、最低基準の家を建ててしまうと、わずか数年後には「時代遅れの家」と見なされてしまう可能性があるのです。初期コストは多少上がったとしても、その後の光熱費の劇的な削減、ヒートショックなどの健康リスクの低減、そして将来売却する際の資産価値を考えれば、少なくとも断熱等級5以上、できれば等級6以上を目指すことが、賢い選択と言えるでしょう。

まとめ:暖かい家はトータルバランスで決まる!数値の先にある快適な暮らしを手に入れよう

ここまで、後悔しないための暖かい家づくりについて解説してきました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

・UA値(断熱)とC値(気密)はセットで高めることが大前提。

・家の熱の約半分は窓から逃げる。樹脂サッシ+高性能ガラスは必須投資と考える。

・不快な足元の冷えを根本から解決するには「基礎断熱」が非常に効果的。

・断熱材の性能はカタログスペックだけでなく、現場の「施工精度」で決まる。

・2025年からの新基準を見据え、目指すは「断熱等級5」以上。

UA値やC値といった数値は、あくまで快適な暮らしを実現するための「手段」にすぎません。大切なのは、その数値の先にある「家族が一年中健康で、ストレスなく笑顔で過ごせる暮らし」です。

この記事で得た知識を基に、住宅会社の担当者と深く話し合い、モデルハウスでは足元の暖かさや窓際の温度を実際に体感してみてください。そして、あなたとご家族にとって最高の、後悔のない「本当に暖かい家」を実現してください。

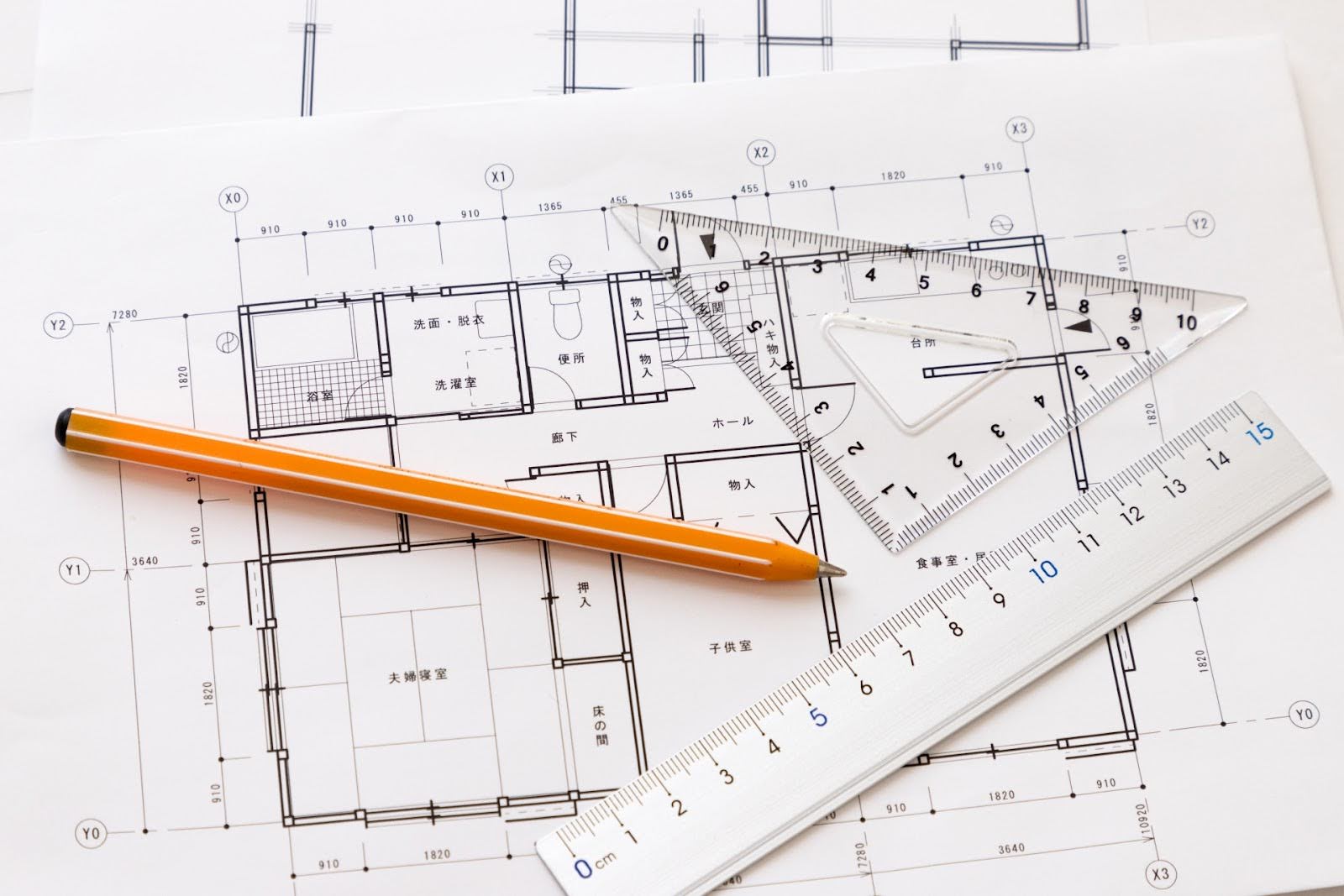

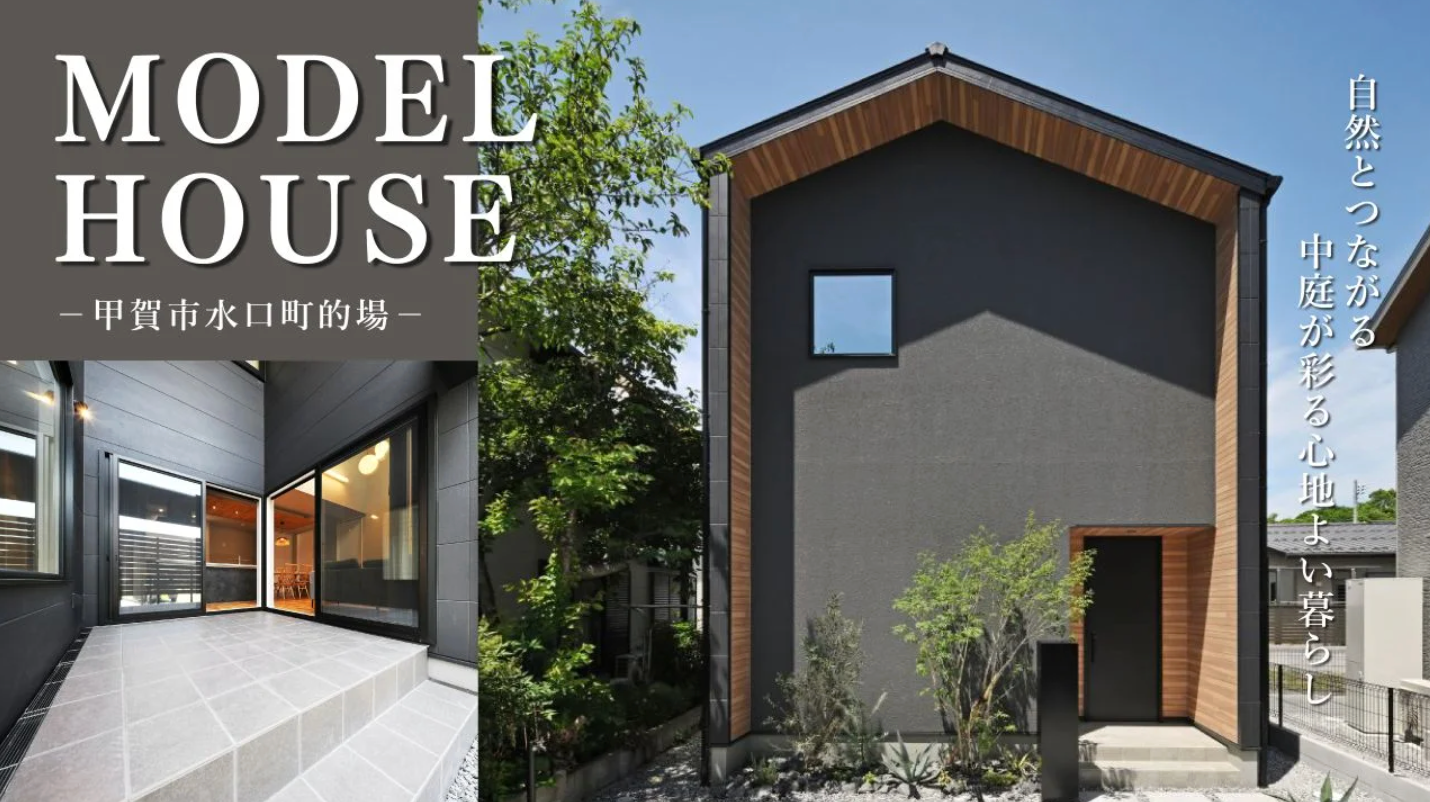

【実例紹介】

ここで、匠工房が実際に建てた家をご紹介します!

注文住宅をご検討中の方は、是非ご自身の家づくりの参考にしてみてください。

<<光と木の温もりに包まれる平屋の暮らし>>

✔️エリア:滋賀県米原市

✔️家族構成:ご夫婦+お子様

✔️工期:2024年4月~2024年8月 約5ヵ月間

✔️面積:【敷地面積】333.86 ㎡ /【建築面積】55.89㎡(建蔽率 16.75% 許容70%)

✔️使用機器:【衛生機器】TOTO 【厨房機器】クリナップ 【照明】Panasonic

無垢調の梁をあらわしにした天井が印象的なリビング・ダイニング。木の質感が空間に温かみを与え、白い壁とのコントラストが開放感を一層引き立てます。大きな窓からはたっぷりと自然光が差し込み、家族がゆったりと過ごせる明るい室内を実現。シンプルなインテリアでまとめることで、素材の美しさが際立つ心地よい住空間となっています

ブラックで統一した建具と収納がスタイリッシュな印象を与える玄関空間。縦長のスリット窓を備えた玄関ドアから柔らかな光が差し込み、落ち着きのある雰囲気を演出しています。大容量のシューズボックスに加え、カウンター付き収納を設けることで実用性も向上。木目の床材がアクセントとなり、モダンさの中に温もりを感じられる設計です。

匠工房ってどんな会社?

匠工房を語るのに欠かせない3つの特徴をご紹介します!

コンセプトは【家づくりの「感動」住まう「幸せ」をすべての家族へ】

「住」のお悩みにワンストップで対応

新築・不動産仲介・リフォームの「三位一体体制」

新築、不動産仲介、リフォームの「三位一体体制」で、リフォーム会社として21年の実績を持ち、滋賀県リフォーム売上ランキングでNo.1をいただきました。土地のご紹介から住宅ローンの提案、資金計画の策定、修理・修繕、リフォームまで、住まいに関するさまざまな悩みに寄り添いサポートしています。お客様の「住まいコンシェルジュ」として、建築前から建築後までトータルにサポートします。

滋賀県全域に9店舗。迅速なアフター対応で不安にさせません

滋賀県全域に9店舗展開し、迅速なアフター対応で不安を取り除きます。施工エリアは県内全域で、各店舗から建築現場まで1~1.5時間で到着可能。定期点検やSOSにもスピーディーに対応し、施工管理の実績を持つスタッフが対応します。リフォームのプロフェッショナルが増改築の相談にも乗り、一生涯のパートナーとしてお付き合いしています。

Googleクチコミ評価★4.6以上!お客様満足度に自信があります

Googleクチコミ評価は★4.6以上で、お客様満足度に自信を持っています。お客様とその家族を幸せにすることを願い、正直かつ健全な組織づくりと情熱的な接客に全スタッフが取り組んでいます。建築業界・不動産業界をサービス業として進化させ、お客様との末長いお付き合いを目指しています。

性能もデザインもコストも。「あなたに、ぴったりな家」

1万件以上のリフォーム実績を活かしたロングライフ住宅

匠工房は1万件以上のリフォーム実績を誇り、家族の幸せを重視したロングライフ住宅を提供しています。性能とデザインに妥協せず、建築時から暮らし始めてからのコストパフォーマンスに優れた家を提供し、累計13000件のリフォーム案件の経験を活かして将来の不具合や劣化に備えたプランを提供しています。リフォーム会社としてのノウハウを生かし、トラブルや余計な出費の少ない安心な生活を実現し、一生モノの家を提案しています。

予算・重視ポイントに合わせて選べる2つの商品ラインナップ

予算や重視ポイントに合わせて選べる2つの商品ラインナップを用意しており、「フルオーダー住宅/オーダーメイド」は素材にこだわった自由なデザイン住宅、「タクミセレクト」は高性能なコンセプト住宅として提供されています。土地探しから資金計画までサポートし、お客様にぴったりな家を一緒に考えます。

リフォームのノウハウを詰め込んだ強い家「タクミセレクト」

特に「タクミセレクト」はリフォームのノウハウを凝縮し、高い住宅性能を標準仕様として提供。初回打合せから着工まで最短6週間で土地ありのお客様、最短10週間で土地なしのお客様にもスピーディーな対応が可能で、コストダウンも実現しています。

心が通うおもてなし接客でお届けする「感動」

お客様以上にお客様を想う心から生まれた「おもてなし接客」

匠工房は「おもてなし接客」を大切にし、家を売るのではなくお客様を幸せにすることを使命としています。ハウスエージェントやおもてなしスタッフがお客様に伴走し、「感動できる家づくり」を提供します。資金計画や土地探しに至るまで、お客様の希望や将来設計に基づき、無理なく支払える予算を提案します。また、近隣調査報告書を提供し、検討中の土地に関する判断材料を提供します。

おもてなし保育士が責任を持って大切なお子様をお預かりします

特に小さなお子様がいるお客様には、有資格のおもてなし保育士が専用託児室でお子様をお預かりし、お客様が打ち合わせやモデルハウス見学に集中できるようサポートします。安全管理に気を配り、託児中の様子を写真つきの「託児記録」でお伝えし、お子様に楽しいひとときを提供します。

お困りの際は是非ご相談ください!

注文住宅の建設を進める際には、失敗しないためにも、まずは専門家に相談することが大切です。自分に合った間取りや設備を選ぶことで、より快適な住まいを実現することができます。匠工房では、滋賀県内の家づくりでお困りの方に向けて「家づくり相談会」を随時開催しています。興味のある方は、是非お気軽にご参加ください。